السبت 6 أبريل 2019 / 20:00

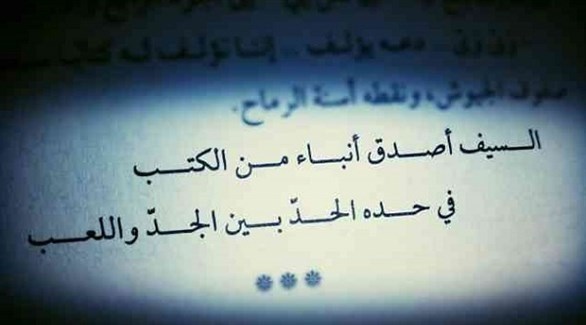

على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب الشاعر والمؤرخ الأدبي المصري الأستاذ شعبان يوسف، يقول: "الثقافة التي ظلت قرونا تنمو وتتربى على مبدأ: (السيف أصدق إنباء من الكتب) لابد أن تنتج هذا الإرهاب"، وقد كتب هذا في سياق الحدث الإرهابي المروع الذي ضرب مسجد الروضة في شمال سيناء واستشهد فيه أكثر من ثلاثمائة شخص.

وقد يختلف كثيرون معه في القفز إلى هذا الاستنتاج، لكن ما ذهب إليه هنا له وجاهته في حد ذاته، لأنه يعطي مثلا ناصعا على إعادة توظيف الشعر العربي القديم كإطار تفسيري لحوادث ووقائع تجري في أيامنا تلك، ومنها الفعل الأشد قسوة في حياتنا المعاصرة وهو الإرهاب.

هناك من بيننا من يرد على هذ المقولة بأن كل الثقافات والديانات أنتجت العنف، بلا استثناء، وأن هذه خلاصة كتاب "أعداء الحوار" للدبلوماسي والباحث الإيطالي ياكوبتشي، حيث راجع كل النصوص الدينية وتواريخ الأمم وانتهى إلى هذا، بل إن المؤرخ وعالم النفس الفرنسي جوستاف لوبون يقول إن كل الإمبراطوريات سفكت الدماء في توسعها، بلا استثناء، لكنه يؤكد أيضاً أن الأقل سفكاً كانت الإمبراطورية العربية ـ الإسلامية، وهناك كتب عن الهوية تقول بوضوح إنها كانت الأشد قتلاً في التاريخ، ولم تنج من هذا أي ثقافة، وأن العنف كان الموضوع الثالث لاهتمام البشر بعد الله والحب. المشكلة أنه في الوقت الذي يخرج فيه العالم من كهوف التاريخ فإن العرب والمسلمين أمة تعيش في ماضيها، وهذا هو بيت الداء، ولأنها هكذا وجدت أجهزة مخابرات غربية سهولة شديدة في إنشاء جماعات تزعم نصرة الإسلام وتعود إلى مرجعيات تاريخية، بينما هي في الحقيقة تخدم مصالح من أنشأها ويسخرها.

لكن هذا الرد لا يعني التقليل من التأثير الذي يلعبه استدعاء القديم، ومنه الشعر، في حياتنا المعاصرة. وإن كان الأمر في مجال العنف المنظم، سواء كان قتالاً إم إرهاباً، فإن شعر الفخر المرتبط بالمعارك، والدور الذي يمارسه "السيف"، حين يتجاوز دوره المادي المباشر إلى معنى رمزي ضمن هذا المنجز الشعري، في فهم طبيعة العلاقة مع الآخر، أو السعي إلى حيازة "القوة" باعتبارها تمثل مركز السياسة، لم يعد خافياً على أحد. وحين نتحدث عن أغراض الشعر العربي يطل شعر الفتوحات برأسه مرتبطا بحركة الجهاد. ورغم أن القرآن يتحدث عن جهاد الدفع فإن الإمبراطورية الإسلامية في تمددها دفعت بعض الفقهاء إلى إنتاج "جهاد الطلب"، وعلى إثره شارك شعراء في القتال أو عبروا عنه، مثل أبناء الخنساء، وجميل بن سعيد، وعبد الله بن رواحة، والمخبل السعدي، وربيعة بن مقروم، وعاصم بن عمرو التميمي، وضرار بن الأزور، ورفاعة بن زهير المحاربي.. الخ.

في المقابل فإن الشعر الذي تكمن فيه قيم مثل الرحمة والسمو النفسي والأخلاقي والامتلاء الروحي والمحبة أنتجه المتصوفة، إلى جانب نثر عميق، لكن غموضه، وعدم تحمس الطبقات السياسية والاجتماعية المتحكمة له، جعله يبقى في الهامش، ولا تستدعيه إلا الصفوة، وإن حضر فهو يُستعمل في مجال الطبابة النفسية والعاطفية التي سرعان ما تنطفئ أمام تيار الحياة الجارف الذي يلقي فيه المتطرفون خطابهم الزاعق الناعق الملتهب حماسة، ويطوعون الشعر القديم له، فيتمكنون من جذب فئات عديدة إليهم.

وسواء في حالة الشعر الصوفي أو ذلك الذي يستعيره المتطرفون والإرهابيون فإننا لا شك أمام مغالطة منطقية وتفكير معوج، لا يمكن أن يغطي عليها أولئك المولعون باستخراج الأفكار من الأشعار القديمة، وهنا يقول الناقد الكبير الراحل مصطفى ناصف: "في مجتمع يؤلف الشعر أحد همومه الأساسية المتوارثة، التي يعتز بها، يفرح كثير من الناس باستخراج هذه التأملات ولا يمحصونها، وربما يكون مظهر الفتنة بالشعر العزوف عن تمحيص علاقته بما نسميه الأفكار والثقة المفرطة في صدقها، ولست أدري إذا كان موقفنا الثقافي يحتاج إلى رياضة هذه المسألة. ففي دوائر غير قليلة لا يزال ينظر إلى الشعر على أنه معرفة. ومن الصعب على كثيرين في مجتمعاتنا النظر إلى عبارات الشعر على أنها مجرد وسائل لمعالجة مشاعرنا ومواقفنا، وليست إسهامات جادة ونقية في تكوين نظام فكري".

وفي ركاب هذا هناك افتراض يرى أن "شعرنا القديم شعر غامض وبواح في آن، خلافاً لما شاع في أوساط أكثر الدارسين. ومصدر غموضه ليس ألفاظه وتراكيبه، بل موضوعاته وأغراضه أو رموزه بعبارة أدق. ولذا فهو صالح ـ ككل شعر عظيم ـ لقراءات متعددة تفك رموزه ليبوح بثرائه الباهر، ولكن هذه القراءات مشروطة بشروط شتي تعصمها من أن تكون لغواً أو هذياناً"، حسبما يرى وهب رومية في كتابه "شعرنا القديم والنقد الجديد". ومع انتفاء هذه الشروط في الغالب الأعم لا يبقى سوى الهذيان الذي يغتبط له المتطرفون، لأنهم يتوقون إلى كل ما هو أيديولوجي وصاخب وهذياني، نظراً لأنه يمكنهم من اصطياد أتباعهم بسهولة، وهم ينشدون خلفهم قصائد حماسية عصماء، تهتز لها الصدور، وترتجف القلوب، وتخر صادعة خاضعة.

لهذا، طالما حضر الشعر القديم في أدبيات الجماعات والتنظيمات المتطرفة، أو في وعظهم المنبري، وهو في كل الأحوال يتم التعامل معه كنص قديم، فضلاً عما له من وقع في النفوس، لما يمتاز به الشعر، بالطبع، من جرس قوي وبلاغة ضافية، فإنه يتعدى هذا لديهم ليسهم في صناعة مسار برهنة على ما يريدون أن يصلوا إليه، ويقنعوا به غيرهم فحسب، بل أيضاً في بناء إطار تفسيري أو مرجعي. ويزيد من حجية هذا الإطار لديهم إن كانت الأبيات لشاعر من أولئك الذين اشتهروا في صدر الإسلام، أو كانت القصيدة بها تناص قوي مع النصوص الدينية كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية، أو انطوت على معاني تتماشي مع المقولات السائدة سواء حوتها تلك النصوص أو دل عليها ما هو مسجل في بطون كتب التاريخ والتفاسير.

وبهذا يتحول الشعر من مجال الأدب إلى الأيديولوجيا، وتوظف بلاغته، أو ما به من مجاز واستعارات، في تعزيز الطابع السحري الذي تتميز به الأيديولوجيا أصلاً. وهنا لا يكون هناك أي مجال لتمحيص مدى استجابة مثل هذه الأشعار للواقع السياسي المعيش، أو تعبيرها بدقة عنه، أو قدرتها حقاً على تفسير الوقائع والأحداث المعاصرة، لاسيما أن السياق المصطنع من قبل هؤلاء تتم إزاحته، افتراضاً، ليتشابه أو حتى يتطابق مع السياق القديم الذي أنتجت هذه القصائد في رحابه.

ويزيد من حجية الخطاب الديني المتطرف في توظيف الشعر أن اللغة المستخدمة في هذا الخطاب هي، في الغالب الأعم، لغة معجمية تراثية، يرى المتطرفون أنها وحدها القادرة على التعبير، أو أن الالتزام بها هو تعبير قوي عن الدفاع عن الهوية الدينية. وهنا يكون على السامعين، لا أن يفكروا في قدرة هذه الألفاظ على وصف أحوالهم الراهنة، بل عليهم أن يجذبوا هذه الأحوال ذاتها لتتطابق مع اللغة المستخدمة، وإن أخفقوا، أو شككوا في هذا، فالعيب ليس في الألفاظ القديمة المستعارة، إنما فيهم هم أنفسهم، لأنهم ابتعدوا عن طريقة أسلافهم في التعبير، وركنوا إلى لغات ولهجات سائدة في المجتمعات المعاصرة.

وقد يتراجع هؤلاء أحياناً في استعمال الشعر من كونه أيديولوجيا أو إطاراً تفسيرياً لما يجري في الوقت الراهن إلى معرفة راسخة البنيان، منبتة الصلة عن السياق الذي أنتجت فيه، لتزرع في سياق جديد، يعمل المتطرفون بكل ما أوتوا من قوة ليكون حاضناً لأفكارهم، وقادرا على أن يطوق كثيرين، فينساقوا فيه، معتقدين أو متوهمين أن ما ينطقون به، ويتمثلونه، ويتصرفون على أساسه هو المعرفة التي يجب التمسك بها، ومنازعة كل من يشكك فيها أو يحاول تفكيكها أو تبيئتها، لمعرفة الصالح والطالح منها.

في ظل هذا الوضع يبقى "السيف" هو الأصدق في الإتيان بالأخبار، كما قال أبو تمام، ويبقى الشطر الثاني للبيت وهو "في حده الحد بين الجد واللعب"، لديه من المرونة والقدرة ما يمكنه من أن يصلح مرجعية أو أمثولة أو حتى حكمة ترتقي في أذهان التراثيين إلى درجة اليقين. فكل ما هو دون السيف هنا لا يصلح أن يكون جداً، أو ليس بوسعه أن يفصل بين الجد والهزل، والصواب والخطل، أو هو محض لعب ولهو، يجب الابتعاد عنه وتجنبه في لحظة زمنية يعتقد المتطرفون أنها سانحة لاستعادة الأمجاد الغابرة.