الخميس 19 نوفمبر 2015 / 12:05

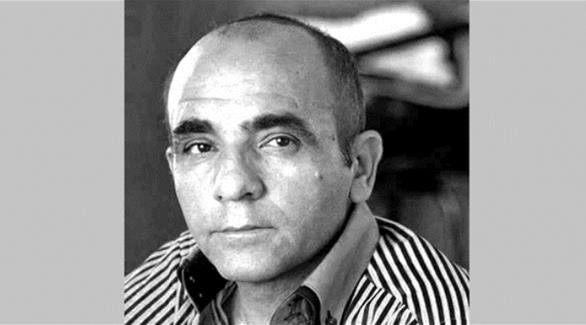

في يوم الجمعة، صحوت إثر صوت هامس: "صلاة الجمعة". وكعادتي وبهدوء ولا مبالاة، دفعت يدي إلى الهاتف لأقرأ الرسائل، تصفحتها واحدة واحدة، وبقت الأخيرة، فقلت في نفسي اللهم اجعله خيرا، ثم قرأت: "جهاد هديب في ذمة الله".

لم تكن هذه المرة الأولى التي أقرأ رسالة مختصرة كهذه تخبر عن موت صديق، لكن الأمر المختلف هذه المرة، أنني كنت واثقا أَن المغفور له جهاد هديب، قد هزم مرضه حسب ما ذكر لي، عند عودته من عمَّان إلى أبوظبي بعد أن استكمل علاجه في مدينة حسين الطبية بالأردن.

لقد رجع إلى الإمارات ليستأنف عمله، وأصر على ذلك متحججاً برغبته المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لكني توسلته قائلا: "اقض وقتا بعيدا عن كل شيء، فلا تهتم بعملك، ولا تقلق على مصيره، لأنك تحتاج أن تقضي فترة نقاهة بعد أن استكملت علاجك" وأضفت قائلا:" إن صحيفة الاتحاد، كما هي دوما، يستحال أن تتخلى عنك، فلقد أثبتت بالفعل في كثير من المواقف المشرفة التزامها ودعمها كافة العاملين بها، وهي تدرك جيدا أنك تمر في محنة".

شرحت له هذا الأمر بالتفصيل لكنه قرر أن يأتي، واتفقنا أنا وصديقي سامر أبو هواش أن نجلس معه محتفين به مباركين عودته بعد أن استكمل علاجه. روحي تحلق مبتهجة سعيدة مباركة نجاته من هذا المرض المتوحش الذي لا يرحم أحدا، قلبي يتوسل أن يكون جهاد قد نجا.

في ليلة من ليالي أبوظبي، جلسنا أنا وأبو هواش، ننتظر جهاد هديب، ورغم صرامة اسمه الأول وقوته، إلا أن الثلاثي منه يتصل بالكفاح والتعب والألم لكن " هديب " اسمه الثاني، يظهر معنى لا يشاكل الجهاد، اللفظ القرآني الإشكالي الأصيل، بل الجمع بين جهاد وهديب من قبيل الصدفة التي وحدها أرادت أن تمنحه اسما يقوم على المفارقة، قوة في الأول ورقة بل وضعفا في الثاني.

أذكر أننا قد التقيناه، في إحدى مطاعم أبوظبي، قبل أيام قليلة من معرض أبوظبي للكتاب، لكن اللقاء أسفر عن غموض ما، لم أستطع فهمه ولا هو بنفسه كان قادرًا على فهم حالته الصحية، وكم عانى جهاد في شرح ما أسفرت عنه نتائج العلاج، لكنه أراد أن يقنعنا بأنه قد هزم المرض، حاول أن يشرح لنا ذلك قائلا: كان أمامي خياران، فإما أن يبتر جزءا من الحنجرة، فأحرم من سماع صوتي، وإما أن أحافظ عليها وأخضع لعلاج كيماوي.

لقد قرر جهاد أن يحافظ على صوته، وهو عندما يفعل ذلك، يدرك جيدا بأن رأس مال الشاعر حنجرته التي تتيح له بأن يتخيل نفسه آخر، فيقرأ وينصت لنفسه، ذلك أن النص وإن أنجز على الورقة البيضاء، فإنه يظل ناقصا دون أن يقرأ الشاعر قصيدته لنفسه بصوت مرتفع. والشاعر الحق هو الذي ينشد نصه لنفسه، ثم يجعل بينه وبين القصيدة مسافة ليتمكن من تحريرها، فيغير كلمة هنا، وأسلوبا هناك، عندها تصبح القصيدة بيضاء في الصوت وبيضاء في الكتابة.

إن الشاعر، لا يطمئن على هذا النحو، إلى القصيدة التي أنجزها، تظل عاجزة ناقصة، والقصيدة على الورقة مثل طفل أنابيب، يحتاج إلى الرعاية، والصوت هو الراعي الأول، وحده القادر على أن يعبر بالقصيدة من فضائها الأنبوبي إلى العالم، هو وحده القادر على أن يكسب الشعر شعريته الحقة، وبذلك فإن القصيدة بدون أن تمتزج بصوت صاحبها، أن يتحول الشاعر منصتا وقارئا، فإنها تظل قاصرة بل ناقصة، على الأقل في عين الشاعر نفسه.

لربما، كان جهاد، يخشى أن يفقد هذه الخصيصة الصوتية ومآثر الصوت ومزايا الشاعر بحنجرته الكاملة غير المبتورة، ولذلك كله تجنب أن يمس الطبيب، مهما حدث، حنجرته.

لقد كانت ملامح جهاد هديب بعد عودته من عمان إلى أبوظبي من رحلة علاجه تشبه ملامح الناجين من الموت، وجهه قد بدت عليه معالم حياة مفقودة، حياة صغيرة، بسيماءات يضيع فيها الجسد في قطع واسعة من الملابس، يبدو عليه فعلا من بعيد، أنه قد نجا، هكذا أصرّ في رده عن سؤالنا، وكأنه يريد أن يقنع نفسه قبل أن يقنع غيره.

كانت الطاولة التي جلسنا عليها صغيرة لا تتسع لكثير من الكلمات، كانت الكلمات لا تتسع هي الأخرى لكثير من التأويلات وكانت الكلمات مرة ثالثة لا يسعفها صوت جهاد الذي بدا مجهدا ومتعبا، صوت متشنج، ينبعث من أعماقه وما إن يخرج فإنه بالكاد يلامس مسامعنا.

لقد كانت أنفاسه غير قادرة على حمل الكلمات، تعب في النطق، وألم آخر ينتاب الأحرف فتخرج ضعيفة مثل صاحبها، كلمات أثقل من صوته، الصوت الذي لم يكن باستطاعته أن يحمل بضعة أحرف تكاد تخلو من كل تعبير ما عدا حشرجات.

بعد أيام قليلة، التقيته من جديد في معرض أبوظبي للكتاب، كان اللقاء مرعبا وداميا وجارحا، هكذا لاحظ كل الأصدقاء، تجنبته، إذ المظهر يشي بأنه في أمس الحاجة أن يعود لفترة نقاهة طويلة، لكني شعرت بالخذلان والتعب والألم، دمعة ساخنة في العين، دمعة في القلب ودمعة فوق الكتاب، وأخرى تنهال على الصوت فتحبس الأحرف، كلما نظرت إليه من بعيد يسير لوحده، ينظر بلا مبالاة ويتحرك ببطء، وكأنه يلقي نظرة أخيرة على أصدقائه وعلى الكتب والممرات، بل ونظرة أخيرة إلى أبوظبي التي لطالما عشقها الشاعر جهاد هديب، وسخر قلمه وعقله وقلبه بأن يكتب عن أنشطتها الثقافية ويحاور مثقفيها، ولعل أبلغ مثال على فهمه لدور المثقف يتجلى في مقالته التأبينية في المرحوم الشاعر أحمد راشد ثاني الذي جمعني بجهاد هديب قبل سبعة عشر عاما في إحدى مقاهي عمَّان بوسط البلد.

قصائد كثيرة كتبها وهو يقيم في أبوظبي وذكريات بالكاد تفصح عنها كلماته، ذكريات لا تذكر، عابرة تتجنّب أن توغل في أرواحنا، فيوغل فينا الوجع، ألهذا كان جهاد يقول:

لحقتنا الذكرياتُ كأنها الكلابُ الضريرة

طافت بنا وهي تتشمم أقدامنا

ثم ابتعدت على حذرٍ

كما لو أن ريبةً تغشاها

ذكريات مبصرة متبصرة، لكنها تعجز عن سرد الأشهر الأخيرة من حياة جهاد المحب والبار بأمه والذي ظل يجنّبها معرفة ما ألم به وبرّح روحه، وجعله يقترب منها أكثر وأكثر، فالموت لا يجرؤ أن يأخذ الأحياء من أحضان أمهاتهم. رحم الله جهاد هديب، هدب العين، عين القلب والشعر والذكريات.