تعبيرية.(أرشيف)

الأحد 6 مايو 2018 / 19:52

ذا كان للغة وظيفة مرجعية تنشغل بصناعة السياق أو المرجع، حقيقي كان أو متخيلاً، ولها وظيفة انفعالية أو تعبيرية عن المواقف، وكذلك وظيفة محرضة أو إيعازية واتصالية بين المتكلمين فإن لها أيضاً وظيفة مجازية لا تمارس في إنتاج الشعر فحسب

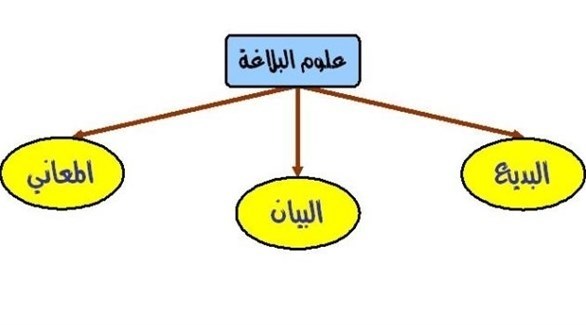

كان كتاب "البلاغة" لا يعار في مدارسنا ما يستحقه من اهتمام، فمقررو مادة اللغة العربية جعلوه كتاباً للقراءة الحرة فحسب، وأخرجوه من حسابات الامتحان النهائي، ولذا كان المدرسون يهملونه، وأحياناً يصرفون الساعات المخصصة لدراسته في دراسة النحو والصرف والنصوص والمطالعة والقصة المقررة.

كنا نقلب الكتاب في أيدينا، على صغر حجمه، ونمرر أعيننا على سطوره فنرى كلمات من قبيل "المجاز المرسل" و"الاستعارة" و"الكناية" و"التشبيه" و"الإطناب" و"التوكيد" اللفظي والمعنوي وغيرها، فنقول لأنفسنا: كفي ما نراه منها في شرح نصوص الشعر، متصورين وقتها أن البلاغة هي حبيسة القصائد بالأساس، وبدرجة أقل في السرد القصصي، ثم المقالات الأدبية، التي لم تكن تخلو من ألوان البديع، لاسيما إن كانت لأدباء.

لم يقل لنا أحد في ميعة الصبا أن ألوان البلاغة تسري في كل أوصال كلامنا، حتى ما يقال منه باللهجات العامية أو الدارجة، وأن كثيراً منه يثريه المجاز، الذي خلقته قرائح البشر وبصائرهم، وهم يدركون بفطرتهم أن تجاوز الواقعي المباشر الخالي من أي جميل أو خيالي، مسألة ضرورية، بل إن ما يعد من قبيل المحسنات البديعية له وظائف أساسية في فهم التعبيرات والتركيبات، ويحمل الكثير من الدلالات، وقد تكون هذه الوظائف، وتلك الدلالات، اجتماعية أو سياسية أو نفسية، لتشكل جزءاً رئيسياً من الخطاب.

لم يقل لنا أحد وقتها أن الاستعارات تتعدى حدود البشر إلى البهائم، وهي بين أخذ ورد بين الإنسان والحيوان، إذ طالما استعار دارسو سلوك الحيوانات الكثير من المفاهيم التي تم ابتكارها في عالم البشر، وبدرجة أقل يحدث العكس، ولو أنصفنا لقلنا إن الناس يبيتون بياتاً شتوياً، لأنهم ينامون مدة أطول في الليالي الباردة، ويسيرون في أسراب كالنمل أحيانا، وينسلون معاطفهم الصوفية في الصيف القائظ كما تنسل بعض الحيوانات شعورها. وفي الحالين، نحن أمام بلاغة بلا ضفاف، تسيح في كل اتجاه، وتصل إلى كل أحد، وكل شيء، وليست مجرد مرصعات في قصائد الشعر، ومقطوعات النثر والسرد.

لكن يبدو أن ما كان عليه حالنا قد تشابه مع أحوال الآخرين، في كل مكان تقريباً، فمثلاً "كان معظم علماء اللغة والفلاسفة وغيرهم من الباحثين، حتى وقت قريب، ينظرون إلى الاستعارة بوصفها شيئاً شاذاً، يقع خارج مركز اهتماماتهم اليومية، وأنها منحرفة وغير لائقة وغير مناسبة، أو أنها لغة وهمية لا يستعلمها الشعراء والسياسيون والناس إلا إذا كانوا مختلين عقلياً"، كما يقول جيرارد ستين في كتابه: "فهم الاستعارة في الأدب: نقاربة تجريبية تطبيقية".

وقد كان الناس في الماضي يتعاملون مع البلاغة على أنها حلية، أو قلادة زينة، ويربطون بين "سحر البيان" وبين جيشان المشاعر، لكن الأمر تعدى هذا الآن، في ظل التطور الذي شهدته علوم اللغة، وأدى إلى فك شفراتها، ومعرفة خباياها، وإدراك تعدد وظائفها، وهنا يقول سلامة موسى: "كان الأقدمون يقصدون من البلاغة أنها فن لمخاطبة العواطف ولكنا يجب أن نزيد على هذه الغاية غاية أخرى وهي أن تكون البلاغة علما يراد به مخاطبة العقل"، وأن تكون لها وظيفة معرفية إلى جانب وظيفتها التعبيرية والجمالية، متعدية انحصارها أو قصرها على الأدب، باعتباره مخزنها الذي يجب أن تصب فيه كل إمكاناتها، أو سجنها، لا يمكنها أن تبرحه.

فالصور المجازية تظهر في الاستعمالات العادية للغة، ونراها في عناوين الصحف، التي صارت تميل إلى التلاعب الماكر بالألفاظ، ففي صحف أجنبية نجد عبارات من قبيل: "التأمين الصحي يخضع للجراحة" و"سفينة الطاقة تدفع أشرعتها رياح جديدة" و"أمريكا تكسر حصالة الضمان الاجتماعي "والإصطدام بسقف العمر"، ونرى في صحفنا عبارات مثل "سفينة الوطن" و"رياح التغيير" و"الإرهاب الأسود" و"قافلة التنمية" .. الخ.

إن المجاز منساب في تفاصيل حياتنا اليومية بشكل ظاهر للعيان، فالحوارات اليومية التي تجري على ألسنة الناس في الشوارع والأسواق والمكاتب والمصانع والورش والحقول والبيوت والملاعب، والأمثال التي نضربها، والحكم التي نتعظ بها، والأحكام التي نطلقها، والأساطير التي نرددها حكايات ورؤى، والاستشهادات التي نستعين بها، تطفح بالاستعارات والتشبيهات والكنايات، وبعضها يعيبه المبالغة، وبعضه يتم التعبير عنه بإشارة تغني عن عبارة، أو صمت يغني عن نطق.

فإذا كان للغة وظيفة مرجعية تنشغل بصناعة السياق أو المرجع، حقيقي كان أو متخيلاً، ولها وظيفة انفعالية أو تعبيرية عن المواقف، وكذلك وظيفة محرضة أو إيعازية واتصالية بين المتكلمين فإن لها أيضاً وظيفة مجازية لا تمارس في إنتاج الشعر فحسب، بل في مختلف الإنتاجات اللغوية التي ينشيء فيها المتكلم تعادلات بين شكل خطابه اللغوي وفحواه، راميا إلى خلق تأثيرات جمالية، قد لا تتوقف عند حد تذوق الجمال، إنما تريد أن تستميل الوجدان نحو موقف سياسي أو اجتماعي معين، وهنا يصبح للغة السياسية مكان، سواء كان بطريقة مباشرة، في الخطب والبيانات والتصريحات والمنشورات، أو بطريقة غير مباشرة لأن كل شيء في حياتنا يبدو مسيسا، شئنا أم أبينا.

فاللغة السياسية تستعير من كافة الحقول والميادين لصناعة دلالاتها الخاصة، التي توظفها في معالجة قضية أو مسألة، متخلية عن أن تكون مجرد لغة وصفية خالصة، إنما هي لغة متعددة المستويات والمراجع، تقتبس من عالم الحيوان، ومن مجال الصناعة ومسار العلم وتصورات الدين وطقوسه، وعطاء التقنيات، وتجليات الفنون والآداب، وتحليق الأساطير، ويختلط فيها الوصف بالتقييم ، والتدوين بالأمر ، والرصد بالتوصية، كما يقول سعيد الوجاني في دراسته "الاستعارة في اللغة السياسية".

بالطبع لم نكن ندر ونحن ندرس البلاغة لنستعملها في تحليل فني أو أدبي للنصوص الشعرية أو السردية، على استحياء، أن ما يتراءى أمامنا على الورق من اصطلاحات من قبيل المجاز المرسل والاستعارة والكناية والتشبيه .. الخ له وظائف سياسية، ليس من قبيل الافتعال أو الانتحال، وليس هو مغالاة أو تزيد، أو لي لأعناق الأشياء بحثا عن علاقات بينها بأي طريقة، إنما هي حقيقة ناصعة، كشمس ظهيرة صيف قائظ.