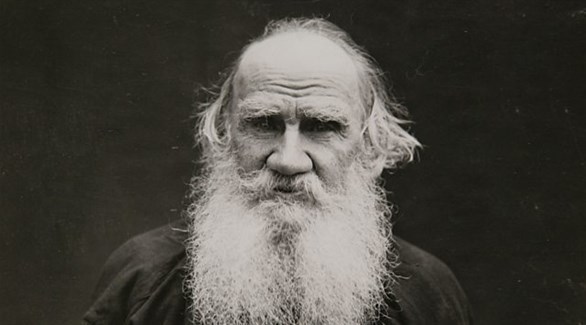

الروائي الروسي ليون تولستوي (أرشيف)

الأربعاء 27 مارس 2019 / 19:48

بيأس أدرك تولستوي أنه افتتح بطن رواية ملحمية مثل رواية "الحرب والسلام"، وتدريجياً تضافرت خيوط رواية طويلة، مُعقَّدة، جمعتْ صفحاتها أكثر من مائة وخمسين شخصية

كنتُ أقرأ في كتاب لومونوف "صفحات مجهولة من حياة تولستوي"، 1828- 1910، وعرفت منه، أن أقدم شهادة على ولادة رواية "آنا كارنينا"، جاءت في يوميات زوجته التي كتبت في نهاية فبراير (شباط) 1870، أن الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوي قال لها، إنه يتخيل نموذج امرأة متزوجة من المجتمع الراقي، تُضيّع نفسها، وستكون مهمته أن يجعل من هذه المرأة، بريئة يُرثى لها، وفي نفس الوقت، يجعل مجموعة من الرجال تدور في فلكها.

كان تولستوي يُدخن سارحاً بعد الغداء، عندما لمح فيما يُشبه الحلم، مرفق امرأة أرستقراطية، ثم ظهر له الكتف والعنق، وأخيراً الصورة الكاملة، لامرأة جميلة في فستان السهرة.

يروي تولستوي ظهور الفكرة لديه بشكل آخر في رسالة بعث بها إلى صديق بتاريخ 25 مارس (آذار) 1873: "أخذتُ كتاباً لبوشكين، ربما قرأته للمرة السابعة، وأمام مقطع يقول: اجتمع الضيوف في المنزل الصيفي"، رحت بشكل عفوي أفكر في الشخصيات والأحداث. اعتقد تولستوي أن الرواية ستكون جاهزة خلال أسبوعين، لكنه لم ينته منها في سنتين.

بيأس أدرك تولستوي أنه افتتح بطن رواية ملحمية مثل رواية "الحرب والسلام"، وتدريجياً تضافرت خيوط رواية طويلة، مُعقَّدة، جمعت صفحاتها أكثر من مائة وخمسين شخصية.

تبدأ رواية "آنا كارنينا" بالكلمات التالية، جميع الأسر السعيدة تتشابه، لكن كل أسرة تعيسة، فهي تعيسة على طريقتها.

كانت المرة الأولى التي أرى فيها حالة صرع. كنتُ في العشرين من عمري. وكان الصرع مرضاً يأخذ انتباهي بسبب بعض القراءات في روايات دوستويفسكي، وبسبب حالة مرضية كانت تنتابني من سن الرابعة إلى سن العاشرة، ولم تكن مرضاً بالمعنى الصريح، لكنها أشبه بتشنج خفيف، يصاحبه احمرار الوجه، واختناق في التنفس، وغياب لحظي عن الوعي.

المكتبة العامة تفتح بابها في التاسعة صباحاً. كنتُ أذهب في الثامنة والنصف. أستمتع بوحشة المكان. في مدخل المكتبة تندة خشبية، وطواران مرتفعان بمتر عن سطح الأرض، بينهما أربع درجات عريضة من السلالم الرخامية، تنتهي بباب المكتبة. على طوار، جلس رجل في الخمسين، يحمل كتاباً، عرفتُ من طريقة تجليده، أنه من كتب المكتبة. موعد إعادة استعارة.

جلستُ على الطوار المجاور. أشعلتُ سيجارة. فجأة سقط الرجل على التراب من ارتفاع جلسته. صوت السقطة كأنها من ارتفاع طابقين. أخذتُ المترين بيني وبينه، في خطوة واحدة. بصعوبة رفعتُ وجهه عن التراب. كان خواره عميقاً، بعيداً عن الصوت الإنساني، وكأنه حيوان يُذبح. وضعتُ رأسه على فخذي. كانت عيناه جاحظتين ممسوحتين بالبياض.

ذهبتُ اليوم في نزهة مشي إلى شوارع لم أرها في حلوان منذ عشرين سنة، أو ما يزيد. كانت النية اصطياد شيء من الماضي، وليس شيئاً محدداً، فقط إثبات أنني كنتُ هنا في زمن سابق، ويكفي لهذا الإثبات، ذكرى معمار بيت، صمد في وجه الزمن، حتى لو كان صموده نسياناً، أو إهمالاً.

سأعرف البيوت من مجرد صدمة اللقاء. قلتُ أثناء شبه المشي، والقفز بين العربات والأرصفة المُحتلة ببضائع: "لا نية للقاء أحد. لم تحمل لي المدرسة الابتدائية التي قضيتُ فيها ست سنوات، مشاعر الزمن، لكن بيت زميل في نفس الشارع، هو الذي جاء بالزمن الماضي". وقفتُ أمام البيت عشر دقائق.

تذكّرتُ على الفور مشاعر الحسد التي كنتُ أحملها للزميل، بسبب قرب بيته من المدرسة. كان يستيقظ في السابعة صباحاً، وكنتُ أستيقظ في السادسة صباحاً. ماذا لو صعدت وسألت عنه بعد أربعين سنة؟ تذكرتُ اسمه. من سيفتح لي الباب؟

واجهة البيت تغيّرت. حساب المسافة بين بيت الزميل، وبين المدرسة، لم يتغير. البيت كله كأنه خسف قليلاً في الأرض. تذكّرتُ الشرفة في الطابق الثالث، التي كنتُ أرى منها أثناء زيارته، جانباً من المدرسة. كانت المدرسة من الشرفة، أقل بغضاً، بل تدعو للتعاطف، وهي خالية، لكن من باب الاحتياط، أنا هنا محصن منها.

كنتُ في العاشرة من عمري عندما سمعتُ أول مرة، حديثاً يذكر جنونها، ولم يكن الجنون موضوع الحديث، بل جاءتْ الإشارة إليه عرضاً، ودون اهتمام، وكأنه أمر واقع. كانت أحاديث العائلة لا تنتهي، وكنتُ ألتقط فقط ما كان مثيراً لي، وهو جنونها، وأنتبه بيقظة وحذر، للدرجة التي عرفتُ معها، بحدس طفولي، اسمها عندما نُطق أمامي لأول مرة، ومع أنني عرفت قبل معرفة اسمها، أنها زوجة خال والدتي، وأن زواجه بها كان منذ فترة قصيرة، وأن جنونها ظهر فجأة بعد الزواج، إلا أن وقع اسمها على سمعي، أصابني بخوف وقور، لا يتوفّر لدى العائلة في الحديث عنها.

قلتُ في سري: "نجية". كنا في الأيام القليلة قبل انتهاء شهر رمضان، نذهب جميعاً إلى بيت جدتي لوالدتي، وهناك تتم طقوس عجن وتسوية كعك وبسكويت العيد الصغير. كانت رائحة اختلاط السمن الذائب بالدقيق، واختمار العجين، أحب إلى قلبي من رائحة عودة صيجان الكعك والبسكويت من الفرن البلدي.

نقص في المناقيش. في آخر الشارع بيت خالتي التي شرحتْ لي كيف أمد يدي من شراعة الباب، وأن أسحب لقمة الكالون من الداخل. المناقيش في درج نملية المطبخ بالطابق الثاني. يعيش في الطابق الثاني خال والدتي وزوجته نجيّة. لم أكن أعرف. الطابق الأول هادئ. شعرت بالرهبة. عتمة ظهيرة مكتومة من وراء النوافذ.

درجات السلم تؤدي إلى الطابق الثاني، درجات السلم ضيقة، وعالية، وبين حائطين. ثلاثة مناقيش من النحاس، واثنان من الألومنيوم. عند آخر درجة من السلم، ظهرت نجيّة بعينين واسعتين، ومكياج ثقيل. كانت ترتدي فستاناً لامعاً يشبه إلى حد كبير فستان الزفاف. سألتُ عن المناقيش. هزت رأسها، واختفت في المطبخ القريب منها. سمحتُ لنفسي في لحظاتٍ، أن أتذكر كلمات والدتي، بأن جنونها لا يتعدّى حدود البيت.

لمستُ يدها دون قصد، وأنا آخذ منها المناقيش الخمسة. وقعت نظرتي على حذاء خارق في علوه. جنون داخل حدود البيت. صرخت والدتي عندما رأت الآثار الدامية لسنون المناقيش في باطن يدي.